Jul. 14 2022

綠色和平:餐飲業普遍認同減塑 循環杯便利性還需政策推動

環境資訊中心記者 廖禹婷報導 環保署一次性飲料杯減塑新政7月1日上路,業界如何看待頗受關注,綠色和平昨7月5日公布一份2021年針對臺灣九大餐飲服務大型連鎖業者的調查,指出餐飲業界普遍認同減塑是國際趨勢,但認為目前政策仍有三大問題,如自備容器比例低、清潔規範不足及政策落實不一致。 綠色和平昨也邀集立委王婉諭、循環杯業者等人舉行記者會,指出循環杯成本過高、建置站點不足等問題。綠色和平呼籲,產業期待更明確的減塑路徑,「臨時抽考」形式的政策只會難以應付,且應如同塑膠袋收費,導向一次性塑膠強制付費取得,成立減塑基金,挹注未來產業轉型。

Jun. 28 2022

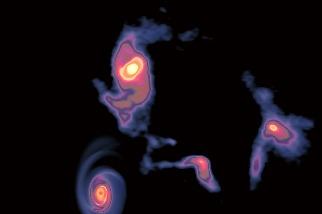

ALMA拍攝到銀河系中心附近的螺旋狀原恆星盤

天文學家使用阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA),在銀河系中心發現了一個具有兩個旋臂,看似微型螺旋星系的吸積盤,圍繞著一顆巨大的恆星旋轉,這顆恆星距離地球約2萬6000光年。原恆星盤即新生恆星周圍的吸積盤,是恆星形成的重要組成部分,可以不斷地將氣體從環境中傳送到原恆星中,可說是恆星誕生和成長的搖籃。 在過去的幾十年裡,圍繞在類似太陽質量原恆星的吸積盤廣泛的被研究,並得到了大量的觀測和理論成果。但對於大質量的原恆星,尤其是超過30個太陽質量的早期O型原恆星,其吸積盤是否發揮作用,以及如何在形成的過程中發揮作用卻仍不清楚。這些大質量恆星的本質亮度可高達太陽的數十萬倍,對整個銀河系的環境...