Mar. 29 2023

用太空塵埃來尋找生命跡象

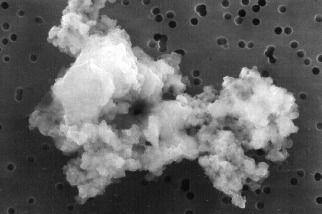

東京大學天體生物學家戶谷友則(Tomonori Totani)提議我們應將尋找外星生命的範圍,擴展到對太空塵埃的研究,他認為太空塵埃中可能蘊藏著被小行星撞擊,而從其他行星上帶走的生命跡象。 儘管天文學家努力了許多年,但至今從未發現地球以外的生命證據。這有兩種可能的原因,其一是外面沒有其他生命可以尋找;其二是因距離過於遙遠,我們尚缺乏找到它的技術。因此戶谷友則提出另一種方法,透過研究落在地球上的太空塵埃,來克服尋找數百萬公里之外的系外行星所面臨的挑戰。研究人員指出小行星正在撞擊整個銀河系的行星,每當發生這種情況時,它們就會激起碎片,在更大的撞擊中,一些碎片可能會被猛烈地拋出,從而逃離其行星...

Mar. 27 2023

天文學家對斥候星異常加速提出新解釋

斥候星(Oumuamua)於2017年10月19日由Pan-STARRS 1望遠鏡所發現,這是已知第一個來自太陽系外的訪客。起初根據軌道型態,這個天體被歸類為彗星,但長時間觀測之後發現它沒有明亮的彗髮或塵埃尾,形狀奇特介於雪茄和煎餅之間,且因其小尺寸更像是小行星而非彗星。它正以天文學家無法解釋的方式加速遠離太陽,導致一些天文學家甚至認為它是一艘外星飛船。 加州大學與康乃爾大學研究團隊開發的新模型中顯示斥候星的加速歸因於物體內部分子氫的釋放。研究人員過去幾十年的研究發現冰可以轉化為分子氫,這表示彗星的雪球狀結構可以將氫困在冰內的氣泡中,而太陽的熱量會迫使氣泡以扇形噴霧形式釋放氣體。因斥候星...

Mar. 27 2023

病毒竟然是獵物?這只是它們扮演的意外角色之一喔!

除了是某些微生物的食物以外,病毒還擁有某些有益的功能,而這是人類還非常不了解的。 雖然我們通常都認為病毒是有害的,但其實在已知的幾百萬種病毒中,只有少部分是病原體。事實上,我們身邊滿是病毒,在我們體內和環境中扮演著有益而複雜的角色。 現在,新研究顯示它們也可以是特定微生物的食物。 發表在《美國國家科學院學報》(PNAS)的一篇研究中,學者指出彈跳蟲屬(Halteria)的一種單細胞微生物纖毛蟲,光靠著吃某種特定的病毒就能生存並成長。科學家估計,這種單細胞生物每隻每天可以吃下多達百萬隻病毒,而在它們原生的北美洲小池塘中,可能可以吃掉幾百兆隻病毒。 科學家知道某些微生物有時...

Mar. 24 2023

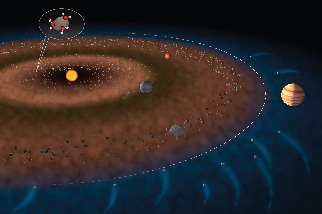

地球的水從何而來?研究指出不是來自熔化的隕石

水佔地球表面的71%,但沒有人知道如此大量的水是如何或何時到達地球的,然而發表在《自然》(Nature)期刊上的新研究讓科學家離回答這個問題又近了一步。在馬里蘭大學地質學助理教授梅根.紐康(Megan Newcombe)的帶領下,分析了自45億年前太陽系形成以來一直在太空中漂浮的熔化隕石。他們發現這些隕石的含水量極低,也是有史以來測量過的最乾燥的地外物質之一。 這些結果使研究人員排除了它們作為地球水的主要來源,可能對在其他行星上尋找水和生命具有重要意義,還有助於了解使地球成為宜居星球的不可能條件。 研究小組分析了七個熔化的隕石或稱為無球粒隕石(achondrite meteorit...

Mar. 23 2023

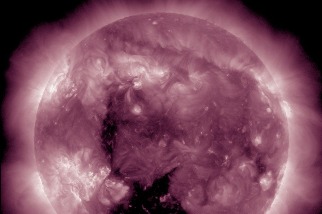

太陽神祕的「心跳」訊號來源終於有解

天文學家發現在太陽大氣層中一種類似「心跳」的無線電爆發模式,而這個電波的跳動模式對於理解太陽表面耀斑是如何釋放巨大的能量有關。太陽無線電爆發通常與太陽耀斑相關,而且經常出現重複模式的訊號。一個跨國研究團隊在分析2017年7月13日的一次太陽耀斑事件的微波觀測資料後,成功揭示了這個訊號模式的來源。這些觀測資料是由紐澤西理工學院的擴展歐文斯谷太陽陣列(Expanded Owens Valley Solar Array, EOVSA)捕獲的,這個無線電波望遠鏡陣列位於美國加州的歐文斯谷無線電天文臺(Owens Valley Radio Observatory, OVRO)。